重庆潼南方言研究的拓荒人

作者:李代良

潼南方言文化 刘圣禄编著

编者按:方言文化是以方言为载体,融合地域民俗、历史传统、文学艺术等要素的综合文化形态,是研究古代汉语的“活标本”,是地域文化载体,乡音承载情感记忆,方言蕴藏文化根脉,是中华文明多样性的体现,也是地域社群的精神家园。人口流动导致方言使用场景萎缩,青少年方言能力衰退,代际断层加剧;国家通用语言普及背景下,方言文化保护需平衡语言统一与文化多元的关系。加强基础教育,发展方言文艺,融合现代媒介,建立语言资源库,明确方言文化在非物质文化遗产中的地位,通过创新传承方式激活方言生命力,实现“活态传承”与时代发展的有机融合。潼南方言文化呈现“官话主体+湘语孤岛”的多元格局,其保护需依托数字化技术留存语音标本,通过非遗活化与文旅创新重构使用场景。面对代际传承危机,需构建“学术研究-社区实践-产业赋能”协同机制,实现方言文化从“博物馆陈列”到“生活化应用”的转型。重庆刘圣禄先生经多年调查研究,搜集第一手资料,编著30万字的潼南方言文化学术著作《潼南方言文化》,是潼南方言文化研究的拓荒人,努力实现方言从文化记忆到生活实践的创造性转化,刘圣禄先生的工作对创造性传承重庆潼南区域文化具有重要作用。本文是潼南李代良先生与刘圣禄先生访谈实录:

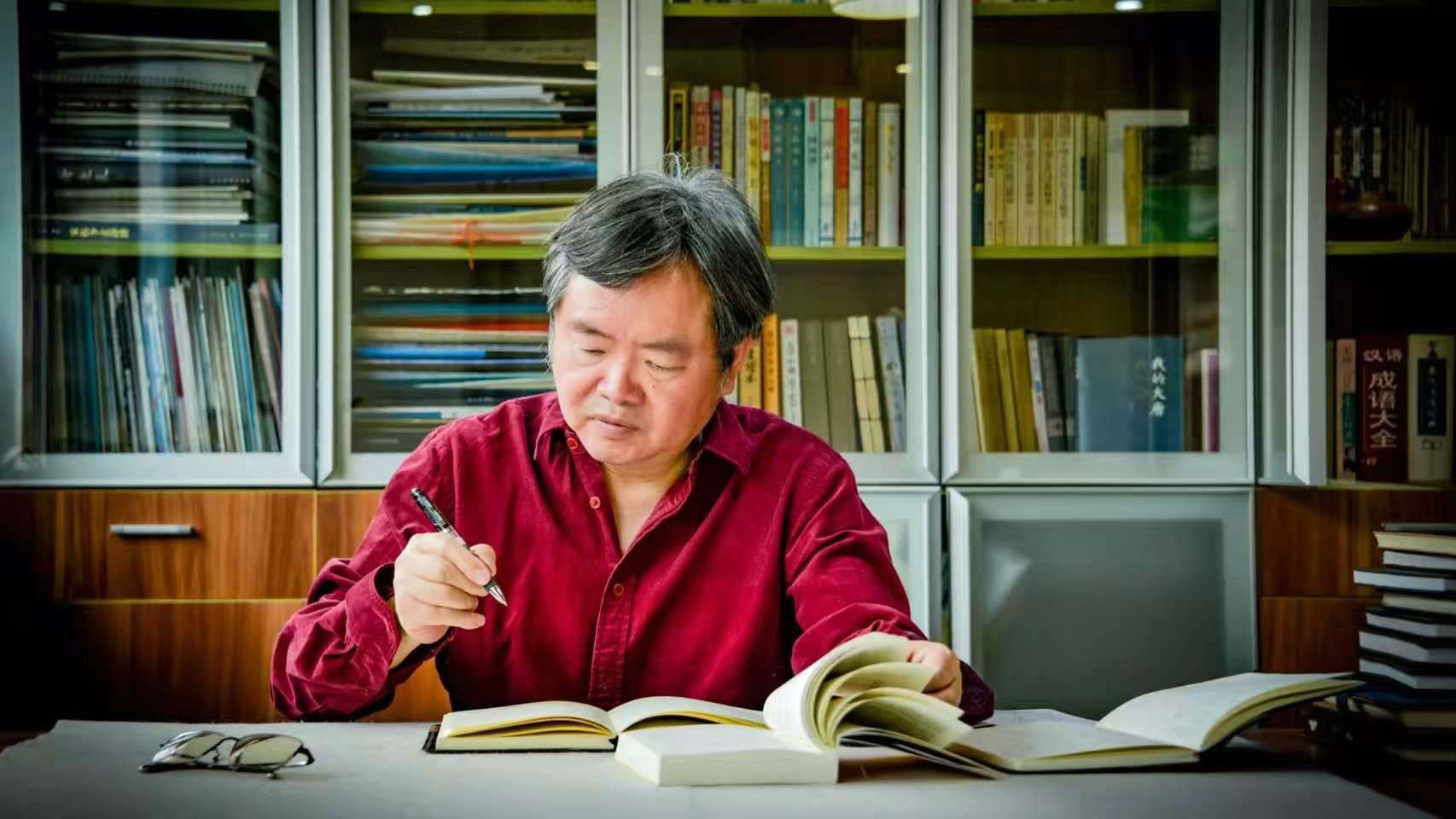

潼南方言文化研究的拓荒人刘圣禄 李代良供图

欣闻刘圣禄编著的《潼南方言文化》被中国书籍出版社出版并在全国发行,作为一个酷爱乡土文化的潼南人,我感到十分诧异和自豪。诧异的是,刘圣禄并非从事语言文学研究的专家教授,而是一位“早九晚五”的文物及非遗保护工作者,他能忙里偷闲,跨界写出将近30万字、厚达400来页的学术专著,谈何容易?自豪的是,有这么一位土生土长的潼南人,来潜心研究我们自己的土话,且实现了潼南方言文化学术著作零的突破。他用实际行动把习近平总书记“文化自信”的谆谆教导落到了实处。

在一个春暖花开的日子,笔者慕名采访了潼南方言文化研究的拓荒人刘圣禄,从中学到了许多未曾学到的新知识。

一、研究潼南方言文化的重要意义

刘圣禄查阅潼南方言文献 李代良供图

采访是在刘圣禄办公室里进行的。笔者开门见山,问他为什么要研究潼南方言文化?他停下正在敲击的键盘,面对笔者侃侃而谈,“在我看来,潼南方言文化研究具有五大意义”:

“一是了解本土文化。”刘圣禄说,潼南方言是潼南文化的重要载体,蕴含着移民历史、宗教信仰、民风民俗、农耕文明等方方面面面大量的文化信息。此外,潼南方言在语音、词汇和语法方面有着自身的特征,只有深入研究才能解开急读、文白异读、逆序词等方言现象。只有通过深入研究,才能加深本土文化的自我认识。

刘圣禄查阅潼南方言文献 李代良供图

“二是增强文化自信。”潼南很少有人关注自己的方言,更没有关于方言文化的专著。或许是他们认为潼南方言很土,说普通话才跟得上时代潮流,因此对潼南方言不感兴趣。殊不知方言与普通话之间没有贵贱之分。离开方言普通话就失去了本源。不仅如此,还因为历史上潼南大地多次接纳移民和新中国成立后行政区划多次变动,给我们留下了一座方言矿山,留下了重庆唯一的湘方言岛。而作为一名文化遗产保护工作者,“我认为我有责任去研究和保护本土方言文化,以不断增强我们的文化自信。”

“三是理清方言脉络。”通过研究,更加清晰地看到潼南方言发展变化的力量来自外部接触,演变的主要节点有秦灭巴蜀南北语言初次融合,永嘉之乱衣冠南渡,进一步接纳北方方言,湖广填四川又一次语言大融合,推广普通话方言词汇急剧减少,正因为北方方言如是多次南扩,潼南方言属北方官话区方言。

刘圣禄查阅潼南方言文献 李代良供图

“四是增强文化认同感。”对潼南方言文化的研究和保护,可以增强当地居民的文化认同感和归属感。其间“乡音寻亲”的动人故事,“十八扯”的风趣语言,丰富的称谓词以及暗含玄机的避讳语,让人感到十分熟悉、亲切和温暖,借此形成地域文化认同感,化为社会的和煦春风。

“五是服务文化需要。”为服务地方经济社会发展,人们时常以潼南题材创作方言相声、快板、金钱板、三句半等曲艺作品,甚至以方言写作剧本、小说,大量方言字词给作者带来障碍;民政部门,一直未能解决“高墱电站”“长河”这些地名用字,公检法系统,做笔录时也时常遭遇难写的方言字词,医药上难以弄清中药名称与本土别称的对应关系,媒体上时常出现方言词用了别字,方言研究能很好地化解这些困惑。

二、研究潼南方言文化的基本路径

刘圣禄在重庆潼南进行了500多次方言文化访谈调查。李代良供图

谈起这本书的编著过程,刘圣禄说十多年前他就开始关注潼南方言文化了。当时,能查到记录潼南方言的正式出版物只有《潼南县志》(1993年版),而且内容很少,不能反映潼南方言全貌。后来他发现潼南方言文化内涵丰富,很有写头,“因此我就一头扎了进去。”

当初,他承担了区地方史研究会一个方言课题,需要完成一篇潼南方言文化研究的论文,哪知后来越写越多,以至于刹不住车。后来他干脆分成基本特征、本字考证、词聚例释、语汇精粹四个篇章,每个篇章又分成若干小节,一一进行科学客观的阐释,硬是用了三年多时间,才把这本难得一见的工具书奉献给读者。

刘圣禄在重庆潼南进行方言文化访谈调查。李代良供图

刘圣禄坦言,“学术著作必须实事求是,科学严谨,绝对不能掺杂使假、贻误后人。”因此他在搜集第一手资料时,始终坚持做到“五查”“四分析”。

所谓“五查”,就是强化调查。

一是田野调查。他根据潼南的行政区划和方言分布特点,选取具有代表性的乡镇和村落作为调查点,如龙形镇、古溪镇、梓潼街道、桂林街道、双江镇等,足迹遍布潼南23个镇街的50多个行政村和社区。

二是访谈调查。挑选不同年龄、性别、职业的当地居民作为发音合作人,确保调查样本的多样性,走访了500多位年过七旬的本土人士。一遇到某字、某词发音、意义弄不明白,他就发微信、打电话或问同事、朋友、亲属,八方请教,直到完全弄懂为止。

三是入户调查。他常常带着笔记本和录音设备等工具,上门搜集方言的语音、词汇、语法等资料,记录当地人的日常对话、民间故事、歌谣等,硬是做了5本调查笔记。

四是文献查阅。查阅潼南地区的地方志、家谱、文史资料、文学作品等,从中获取有关方言的信息。

五是查证著作。他购买了汉语方言学、音韵学、文字学、语言学等相关领域的大量学术著作,借鉴外地方言研究成果;还拜托身边的年轻同事搜集这方面的电子书、网络图书馆资料。尽量为潼南方言字读音来历、本字考证找到权威依据。

所谓“四分析”,就是注重对已有材料的分析应用。

一是语音分析。对调查搜集到的方言语料,分析其声母、韵母、声调古今异同,演变过程,归纳出音变规律。与普通话及周边方言进行对比,找出差异和相似之处,探讨其语音演变的特点和原因。

二是语义分析。在海量搜集的基础上,分析方言用字的理性意义、辞书释义、方言引申意义,分析方言词的来历、构词方式及其方言中的意义;“循义辨字”一节还特地根据方言意义考证本字。这样才能把“棒”字在方言中为何有着负面标签、“媳妇”南北方有何差异、“檐老鼠儿”为什么该写这几个字等问题讲得一清二楚。

三是语法分析。研究潼南方言中某些特殊构词方法和特殊句法结构、语气词的特殊用法以及语素的语法变体,探讨方言中特殊的语法现象。

四是语汇分析:在掌握大量方言语汇后,按短语、谚语、歇后语分类收录,或分析来历,或分析用字,或分析含义。

三、潼南方言文化的鲜明特色

刘圣禄在写作 李代良供图

“潼南方言文化博大精深,具有非常鲜明的地方特色。”谈及潼南方言文化的亮点,刘圣禄如数家珍,脸上写满了自豪!

刘圣禄认为,在语音方面,潼南方言声韵调都有着独特之处。从声韵母来看,潼南方言的声韵母数量与普通话不同,相同声母或韵母与普通话存在发音差异;有的字还保留着古音。在声调方面,潼南方言虽然有阴平、阳平、上声和去声四个调类 ,但调值和普通话有差别,并且古入声字多数归入阳平。音节上,相较于普通话因声韵数量、读音不同,音节自然存在此有彼无的差异或读音不同的情况。还存在文白异读、韵母脱落、急读、语音变体等独特的语音现象。

刘圣禄指出,在词汇方面,潼南方言的词汇具有浓郁的地域文化色彩,包含大量当地独有的日常用词 。例如,称外公为“家(姑)公”,聊天叫“摆龙门阵”,妊娠反应叫“害儿”。与普通话比较有的词语字形相同,但意义不同,如“媳妇儿”“姑爷”“姊妹”等。存在动词重叠后变为双音节名词的特殊现象,如“抽抽儿”(抽屉)“滚滚”(圆形可滚动物件)。潼南方言还有特殊的量词,如“一匹(张)树叶子”“一杆(支)烟”“一窝(棵)白菜”。同时,潼南方言还保留了一些古汉语字词,在一定程度上为研究古代汉语词汇的演变提供了活化石 。

刘圣禄认为,在语法结构方面,潼南方言也展现出自身的独特性。词法上,形容词的重叠形式较为丰富,通过不同的重叠方式来表达不同的程度和情感 ,如“黑黢黢”“白生生”“甜咪咪”,分别强化了黑、白、甜的程度,且带有一定的情感色彩 。句法方面,潼南方言的一些句式结构与普通话不同 ,例如比较句中,普通话一般说“我比他高”,潼南方言可能会表达为“我高过他” ;在疑问句中,也存在独特的表达方式,如“你吃饭没得?”这种问候方式在当地极为常见 ,与普通话的“你吃饭了吗?”显然有别 。

刘圣禄在写作 李代良供图

潼南方言是潼南地区历史文化的重要载体,深刻反映出当地的历史变迁与民俗风貌 。在历史上,潼南经历过多次大规模的移民活动,特别是“湖广填四川”时期 ,大量湖广地区的移民来到潼南,使得潼南方言受到湖广方言的深刻影响 ,在语音、词汇和语法上都留下了痕迹 ,像潼南龙形镇的“辰州话” ,就是典型的受湖南方言影响形成的方言岛 ,其语言特点与湖南辰州地区方言有着千丝万缕的联系 。从民俗角度看,潼南方言中的很多词汇都与当地的传统习俗、生活方式息息相关 ,如一些与农事、节日、婚丧嫁娶相关的词汇 ,是潼南民俗文化的生动体现 ,承载着当地人的生活智慧和情感记忆 ,传承着地方文化的独特基因 。

“总之,潼南方言源远流长,丰富多彩,是一座方言矿山,蕴藏着语言活化石。”刘圣禄说,“通过潼南方言文化的研究,我似乎看到了潼南社会发展的沧桑巨变,同时我也对习近平总书记关于‘增强文化自信’的教导有了更加深刻的认识!”。(李代良)

红包分享

红包分享 钱包管理

钱包管理